パーマというメニューも巷ではたくさんの種類があります。

エアウェーブ、デジタルパーマ、水パーマ、コスメパーマ、酸性パーマ、ロボットパーマ、コテパーマ・・・

手法や薬剤がパーマというメニューに混じり合っているのでたくさんの種類があるように思えますが、

パーマの基本原理はほとんど同じです。

理論の説明と実際のテストをして写真で解説していきます。

パーマの原理は曲げるという行為において、どのような仕組みで曲げていくのか?ということです。これには大きく2つの仕組みがあります。

ひとつが薬剤による仕組み。そして、ふたつ目がそれ以外の仕組みです。

ちなみに原理を知ると専用の機械がなくても同じようなことをするのは可能です。機械を売りにしているということは機械がなくてはダメといっているようなものです。機械は所詮道具でしかありません。デザインをつくるのは人です。ここをきちんと理解していないからトラブルが多いのですね。

それではまず、パーマとクリープパーマの違いです。

クリープとは?

クリープとは?「ずれる・変形する」という意味です。

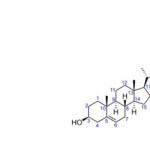

パーマ施術において1液で毛髪内部の側鎖結合である「水素結合」「塩結合」「シスチン結合」などを切断し、

様々な結合が切られてる状態で変形しやすくなった状態、つまり、ずれやすい状態をつくります。

この側鎖結合の還元の終了から2液までの間にクリープ期という時間を置くことでコルテックの歪みを安定させ、乾かしてもだれにくい理想的なパーマのカール形成をすることです。

パーマのかかる仕組みとして中間水洗で1剤を洗い流した後に、そのまま再結合するのが普通のパーマで、

クリープパーマやエアウェーブは、スチームなどの熱や湿度でクリープを促進させ、

エアウェーブやデジタルパーマはロットを巻いたままで乾燥させます。

など色々ポイントがあるのですが、

今までのパーマ工程でそれをやってしまうと時間がかかりすぎるのが難点だったわけです。

このクリープ期の時間と乾燥により、共有結合以外の2次的結合がおきるのです。

つまり、水素結合やシスチン結合・塩結合の再結合がおきるということです。

しかも、この理論は実は50年以上前からあるのです。

難しいですよね。簡単に説明すると、

昔のパーマ液はかかりが悪く、

それをどうやってかかりをよくしようか考えて生み出された手法がクリープという理論で、

その理論は50年以上前からありました。

そして、クリープ期をつかわなくてもかかりのよいパーマ液がでてしまったので

手間のかかる手法はつかわれなくなりました。

しかし、その分ダメージがでるようになり、その理論が見直された。

ということです。

ようするにお出汁をとらなくてもみそ汁はできるってことです。

でもお出汁をきちんととったほうが美味しいみそ汁はできますよね。

つまり、「クリープ期を利用したパーマこそが本来のパーマ」であり、

普通のパーマは極端にいえば、「手を抜いたパーマ」ということです。

クリープテスト

言葉だけで理解するのは中々難しいものです。それでは実際にクリープ理論をつかってパーマテストをしてみましょう。

|STEP1.クリープ期のテスト

このように2つを比較していきます。使用するパーマ液は化粧品分類(どうですもいいことですが)、pH8くらいで還元剤は数種類がミックスされています。

8分おいてロットを外してチェックするとこのように1液によって毛髪がウェーブ形成されています。1液の役目はカタチを形成することですがこのまま終了してしまうと固定はできないので2液でカタチを固定する作業に入るのが普通のパーマです。

一応両方外しておきます。どっちも同じですね。当たり前です。はい。

ここの中間でクリープ期という理論を使う訳ですが、昔のクリープ期は「1液をすすいだ後、一定時間(30分まで)放置する」ということしかかかれていません。ですので今回はこのまま片方は2液で固定(終了)し、もう片方はクリープ期として30分そのまま放置します。

片方の仕上がりはこのような感じです。30分後にもう片方を2液で固定します。

はい。仕上がりました。2つを比べてみるとわかりますが、クリープ期をおいたほうがかかりはいいですね。そして、その仕上がりの差がわずかでしかないことも理解できます。たったこれだけのウェーブ効率のために努力しているのかと思うとなんだか切ないですね。そうなんです。でも、こういった地道なことの積み重なりが大きな結果を生むのです。それでは次のステップにいきましょう。

|STEP2.熱処理を利用する

それでは次に、デジタルパーマとクリープ期を比較してみましょう。さきほどは中間処理としてクリープ期をおくことでウェーブ形成があがったことがわかりましたね。次のテストではこの中間処理時に「熱処理をおこなうとどうなるのか?」という実験をしてみます。

使用する薬は先ほどと同じです。中間処理の違いでかかり上がりを検証します。片方はデジパで熱処理、もう片方はクリープ期でそのままです。

本当は完全に乾かす必要はなかったのですが、営業中にテストしていたためにデジパのほうは完全に乾いてます。

巻きなおして2液で固定します。デジパの方が乾いているのは確認できますか?

かかり上がりです。デジパの方がかかりがいいのが確認できます。つまり、ただ単に中間でクリープ期をおくよりも熱処理としてデジパをつかうほうがウェーブ形成はいい訳です。別にエアウェーブでもスチームでも可能ですよ。

なんとなくクリープ期の意味が理解できてきましたか?そして、熱処理する意味も理解できましたね。本当は乾燥させないほうがよかったのですが今回は「熱処理の違い」とうことでよしとしましょう。乾燥させる場合とそうでない場合の違いもみてみると面白いです。

|STEP3.熱処理の前に魔法をかける

それでは次に、中間の熱処理(今回はデジパ処理)の前に魔法をかけます。この魔法を使うと面白いことが起きます。それでは実際にみてみましょう。

次は先ほどのモデルさんの髪を一度ストレートにします。

ストレートにするといってもパーマをかける訳なので、適当に時間をおいたら一度お流します。

ここですでに右側に魔法をかけてあります。魔法といってもただのタンパク質をつけるだけですが(汗)

2液で固定して終了したばかりの仕上がりです。あれれ、魔法の差はまたほんのわずかかと思うでしょうが、流してみればわかります。大丈夫です。

流してみるとさらに仕上がりに変化がでましたね。順をおってみてみるとわかりますが、様々な方法を組み合わせることが更なる効果を生んでいることが理解できましたね。

それでは、最後に何もしないときから色々工夫した仕上がりの比較をしてまとめにいきましょう。

|デジタルパーマ

クリープ期は本来1剤終了後に起こる反応というのは理解できましたね。では、デジタルパーマは何が違うのでしょう。

簡単に説明すれば2液というカタチを固定する作業時に髪が乾燥しているのかしていないのかの違いです。本当はこれも温度など色々あるのですがのちほどこれもテストを記載していきます。

*記事を追記します。

|応力緩和

この理論も昔からあるのですが、まずはテストをご覧下さい。

この状態からスタートします。

応力緩和実験のためにアルカリ水を用意します。なんとなくpHを計ります。アルカリ性ですね。

まずはじめに髪に先ほどのアルカリ水をつけてロットオンします。普通はパーマの1液をつけるのですが、ここではまだ薬剤はつけずにそのまま乾燥行程に入ります。片方は加温しません。

乾燥が終了しました。このままだと片方は当然濡れているので両方を同じような状態にするため今回はもう片方もドライヤーで乾燥します。

もう片方が乾燥し終わった状態ですね。

ロットオンしなおします。

ここから今回は普通通りの行程でいきたいと思います。1液→2液の流れですね。また、先にこの方法を用いると1液のパワーは弱くできるメリットがあります。薬剤だけのチカラに頼らないということは、薬剤によるダメージを抑えることが出来るのです。

仕上がりがこちらです。一目瞭然ですが、乾燥させた方がかかりがよいですよね。これがひとつの応力緩和という方法です。

まとめ

いかがでしたか?一言でパーマとかクリープパーマとかいってもその行程は様々でその行程で仕上がりも異なる訳です。ここでは全てウェーブ効率をあげることをメインに順をおって検証していきましたが、実は逆の効果でウェーブ効果をさげることもあるのです。

例えば先ほどあったクリープの中間で使用する処理剤を色々比較テストしてみるとわかるのですが、相性が悪いモノもあるのです。また温度や使う機械によってその効果は変わるでしょうし、当然薬剤によっても仕上がりは異なる訳です。

そして、クリープ期やエアウェーブなどで行う乾燥などの様々な手法をつかわないパーマでもスタイルをつくれてしまう場合があることも事実ですし、

パーマにおいてクリープや乾燥行程というのはひとつの方法でしかなく、

1剤や固定する2液の使い方も重要なファクターであることには違いありません。

浦和の美容室エナ

すべては上質のために…進化する縮毛矯正,デジタルパーマ,カラーでお手入れしやすいヘアデザインを心がけています。

コメントを残す